インタビュー

デザイン思考を学び実践できるイベントで新価値創造の裾野を広げる

企画委員長を務める白坂成功 慶應義塾大学大学院教授に、IoTイノベーションチャレンジの意義や2018年の評価、今後の方向性などを聞いた。

IoTイベーションチャレンジには前身のハッカソンから関わってきました。私が大学で新価値創造の方法論を研究していることとモノづくりの経験があるということで声がかかったのだと思います。「モノを作る」「動かす」ことを目的としたハッカソンは素晴らしいコンテストですが、時間がかかるのも事実です。参加者の負担が大きくなりがちです。一方で、日本企業は品質の高いモノを作ることに長けています。いま足りないのは新価値創造。組込み業界でも新しいアイデアを生み出せる人材に対する不足感があります。そこで2018年からはアイデアソンに衣替えしました。

IoTイノベーションチャレンジの特徴は、新価値創造の方法論やビジネスモデルの描き方を教えるセミナーを5日(2018年、2019年は6 日)にわたって開くことです。講師は優れた実績を挙げられている方ばかりです。こうしたアイデアソンは他にはないと自負しています。例えばデザイン思考を個人でできる方はいると思います。しかし教える人材が不足しており、社内で人材を育成できるレベルに達している企業は多くありません。だからセミナーはとても重要なのです。座学だけでは十分ではありません。頭で理解することと、体で理解することは違います。学んだことを、アイデアとしてまとめ上げてコンテストで発表することがとても大切です。座学とアウトプットの両方の環境を備えるのがIoTイノベーションチャレンジです。

SDGs(国連が採択した持続可能な開発目標)を課題に選んだのは大義につながるからです。ビジネスを考えるときに大義は非常に大切です。大義のあるビジネスは間違いなく強い。企業だとSDGsはCSR(社会的責任)と結びつきがちです。しかし、それだけではないことを知ってもらいたい。

新価値を創造するときに、“非ロジック”な考え方が重要だと思います。非ロジックで考えるから新しくなるのです。ただし非ロジックなので納得感が不足します。そこを補うのがユーザーの声です。

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授 博士

プロトタイプを作り、ユーザーからフィードバックを得ることで足りない部分が補えます。2018年のコンテストで決勝審査に進出したチームが、子育てや会社のチームビルディングなどのテーマを選んでいたのはとても良かったと思います。チーム内にユーザーがいるからです。ユーザーでしか分からないような、表面に出てこない課題を見つけることができます。まさに人間中心のデザイン思考のアプローチです。決勝審査のプレゼンテーションを見て、よく言われる「Iから生まれてWeにする(自分ごとから生まれて社会の問題を解決するソリューションにつなげる)」ことが実践できていると感じました。

IoTイノベーションチャレンジは、インプット(教育)とアウトプット(コンテスト)の両方の環境を提供する素晴らしいコンテストです。もっと多くの企業・団体に参加してもらい、新価値創造の裾野を広げたいと思っています。セミナーで受講したワークショップを社内に展開した方もいると聞いています。裾野の拡大にとって、とても重要なことだと思います。IoTイノベーションチャレンジを行った意味がありました。 (談)

2018 最優秀賞 チームインタビュー

音声による子育て記録サービス“My Co:そだて”

kame(株)電通国際情報サービス

IoTイノベーションチャレンジ参加のキッカケを作ったのは人見だ。実は人見、審査委員長の白坂成功教授が教える慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科で学ぶ大学院生でもある。白坂教授のFacebookの投稿を見て、IoTイノベーションチャレンジの存在を知った。会社の業務とは関係なくデザイン思考やシステム思考を試したくて、さっそくチャットツールのSlackを介して部内に声をかけた。こうして人見、徳山、中山、宮城、黒田の5 人でチームを結成することになった。

数カ月をかけてビジネスモデルを考えるイベントという立て付けにも興味があった。デザイン思考がどこまで効果的なのか時間をかけて検証し、効果を十分に確認してから会社の業務に展開したいという思いが人見にはあった。この点でIoTイノベーションチャレンジは、ぴったりのコンテストに思えた。

メンバー全員が受講できる5 日間にわたるセミナーとワークショップでは、デザイン思考やシステム思考をはじめ、ビジネスモデルを生み出すための基礎知識を習得できる。会社勤めをしていると接することのない内容が含まれており魅力的だったという。

例えば、徳山は「アジャイル開発」の(株)永和システムマネジメント 平鍋健児代表取締役社長のセミナー、中山は「人間中心設計」のソシオメディア 篠原稔和代表取締役のセミナーに興味を感じたと語る。第一線で活躍する講師陣によるセミナーの内容の充実ぶりに比べると安価な参加費にはとても“お得感”があったという。

議論を重ね、実体験に根ざしたアイデアに行き着く

テーマの決定には苦労した。SDGs(国連が採択した持続可能な開発目標)の17の目標(169のターゲット)から課題を抽出しIoTを活用したソリューションを企画しなければならなかったが、そもそもSDGsに不案内だった。SDGsの勉強から始める必要があったのだ。

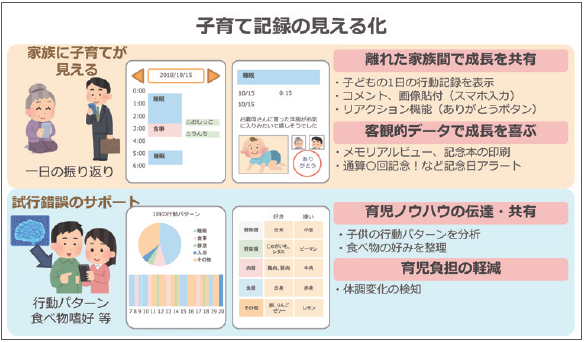

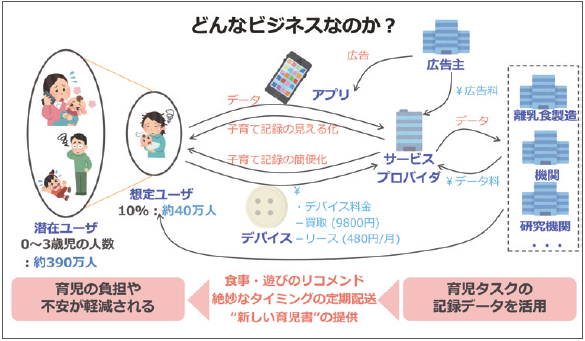

チームkameの「“My Co:そだて”」は、育児中の音声を自動的にスマホに記録して、乳児の睡眠、排泄、食事、体調などを見える化した「子育て記録」を作るというもの。例えば、乳児の成長を家族間で楽しんだり、育児のノウハウを伝達したり共有したりすることで、育児の負担や不安の軽減を図るといった使い方を想定する。同時に、個人情報を削除した育児記録のビッグデータを離乳食メーカや研究機関に提供することによるデータ料や、スマホの画面に広告を掲出することによる広告料などで売り上げにつなげる。

こうしたアイデアはどのようなプロセスを経て生まれたのだろうか。まず部内でワークショップを開き、各自が2〜3件のアイデアを持ち寄り議論したものの、いま一つまとまらなかったという。ワークショップは数回に及んだという。「技術志向が強すぎた」(人見)、「技術的に新しいものにチャレンジしたかった」(徳山)と当時を振り返り反省する。

こうした過程を経て生まれたのが、「実体験に基づくインパクトと情熱」を感じた宮城が提出した子育て支援のアイデア。その後は2カ月強をかけてブラッシュアップした。しかし議論は迷走気味だったという。「正直、試行錯誤だった印象がある」(中山)、「優れたビジネスモデルを作り上げるには、進めていた議論を一度捨てる勇気が必要ということを学んだ」(人見)。

メンバーが集まる時間がなかったことも問題だった。昼休みの時間をやりくりすることで議論を深めたが、1〜2週間の空白期間が生まれたこともあった。「時間的に余裕がある学生チームにはかなわないかも」(徳山)という不安が頭をよぎったという。

相談会でのアドバイスで、方針を大きく転換

IoTイノベーションチャレンジでは、セミナー受講後に講師からアドバイスを受ける相談会を設けている。この相談会で、チームkameは根底からビジネスモデルの見直しを迫られることになる。実は当初のアイデアは、食器の重さを測って離乳食をどれだけ食べたかを自動的に記録し、子育ての負荷を軽くするというもの。

講師から方向性や課題に取り組む姿勢は評価されたものの、「育児で楽をするだけではなく、育児を楽しくすることも大切」と指摘された。「苦労の多い育児を楽なものにしたい」というのがチームの思いだったが、「役に立つけど局所的な解決にとどまる」「イノベーションとしては物足りない」ことに気づく。この気づきから、「おじいちゃん、おばあちゃんを含め、子どもの成長を家族で楽しむ」「育児中の人たちが情報を共有しやすい」ビジネスモデルに行き着く。

マネタイズについては、データを売るのか、モノを売るのかなど、かなり議論したという。乳幼児の子育て期間はさほど長くない。短期間しか使わないのにお金を払ってもらえるのか、儲かるのかといった懸念もあった。一つ言えることは、子育てから得るデータを集めてビッグデータ化することの希少性である。これがメンバーの拠り所となった。ちなみに審査員から質問が出ることを想定し、概算だが収支計算も行い決勝審査に臨んだ。

若手に体験してほしいセミナーとコンテスト

最後にIoTイノベーションチャレンジ全体を振り返ってもらった。

人見は「他流試合をすることで、多くの気付きがあり、視野が広がった。できれば、ぶっとんだアイデアを出したかった。日ごろの癖が出て技術の細かい点にこだわり過ぎたのが反省点」と語る。

徳山は、「通常の業務は定量的な議論が中心だが、今回は定性的なことを時間をかけてメンバーと話し合った。おかげで人への理解が進み、コミュニケーション力が高まったと感じる。後になって、あの会話通じてなかったと気づくこともあった」という。

中山も、「3カ月みっちり議論したのは貴重な経験だった。私も人への理解が深まったと感じる。人はどのように考えるのか、それぞれのメンバーの思考の癖にも思いが至るようになった。会社の仕事は指示系統が明確で、権限も決まっている。今回のようにフラットな関係でアイデアを組み立てたことはなく、とても貴重な経験だった」。

3人が異口同音に指摘するのは、若手層にこそ経験してほしいセミナーとコンテストという点である。IoTイノベーションチャレンジの認知度を高め、参加者を増やすことでアイデアの質をさらに高めてほしいという。今後の発展が楽しみと語る。